京剧票友:贝天祥

贝天祥先生今年八十一岁,经历了风风雨雨,走过了坎坎坷坷,有一点终身不变,就是身份不变,是中国科学院动物研究所人,京剧票友。早年上班时,在动物研究所兢兢业业,踏踏实实,票友是业余爱好,不论是野外出差,还是所里的各种活动,都能听到西皮二黄。

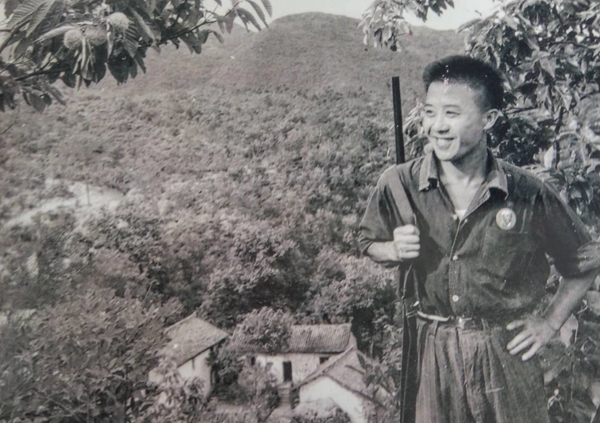

贝先生早年工作照片

退休以后,票友成了主角,于是成就了一名小有名气的琴师。几十年耒,在传承国粹以及培养京剧爱好者方面,做出了颇多贡献。

人生的舞台上,无非生旦净末丑,你来我往。

贝先生出生在一个戏迷之家,自幼耳濡目染,深受父母熏陶,培养了他对京剧的强烈爱好,痴迷于清脆悦耳、高亢明亮的琴声,十五岁开始拉琴,算是正式入行。

说起贝先生来动物所,那是一九五六年,赶上我国社会主义建设大发展之初,听说可以扛枪打猎,野外考察和采集,贝先生可激动了,进所以后,在鸟类分类、生态及后勤器材、基建工作,直至一九九七年退休,在动物所工作长达四十一年之久。

他刚参加工作时,正置全国开展“除四害”运动。即在全国内消灭“苍蝇、蚊子、老鼠和麻雀”。当时在鸟类工作人员中,对麻雀是否应该列入“四害”中有不同见解,但要有科学依据,于是在郑作新院士的领导下,参加了对“麻雀生态”的全年研究。结果用事实证明麻雀对人类利大于害,从此摘掉了麻雀“四害”的帽子。他心情十分喜悦,当微风吹拂着万物,温暖阳光普照大地,他漫步走在田野上,见到三五成群的小麻雀唧唧喳喳地欢叫,再也听不出是在喧闹,而听到它们在快乐的歌唱,好像在表达谢意,感谢科学工作者挽救了它们的物种,贝先生也由此更加崇拜郑先生了,科学大家实事求是,追寻真理,不畏权贵的独立人格深深地感染了贝先生。

为科研服务,甘当配角,贝先生拎得清。鸟类分类工作要去各地釆集标本。多年来,他踏遍了祖国名山峻岭。目前动物所标本舘的绝大多数标本,都是1956到1959年参加工作的同志,终年不辞辛苦,流血流汗釆集制作完成的。当看到他采集的标本,不仅丰富了动物博物馆的馆藏,又为科研工作立下汗馬功劳的时候,贝先生深感欣慰,他服从所里安排,不论是做科研辅助,还是科研服务,都是不可或缺的岗位,做好自己,才能对得起自己的角色。

人生下半场贝先生演绎的格外精彩。退休后,贝先生如鱼得水,不论是剧场,公园,聚会只要不冲突,贝先生都是倾情出演,一直活跃在舞台上,成为中科院京剧协会的台柱子。是的,贝先生是琴师,按理说是伴奏,但只要弦一拉,琴声一悠扬,主角光环就显现出来。但贝先生台上绝不出戏,台下为人低调,吸引了很多慕名而来的弟子们非要拜师学艺,贝先生收徒弟可严啦,主要看你是不是那块料,为人要正派。

收徒仪式

人生下半场贝先生演绎的格外精彩

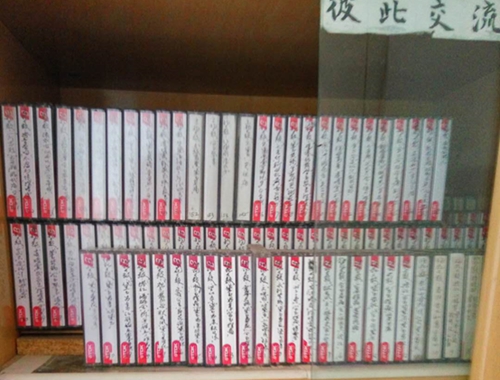

老先生亲自编写教材,着手将几十年积累收集的千余盘录音磁带资料,分行当、流派,边听唱段边扶案写成曲谱並装订成册,使学习伴奏的或学习演唱的一目了然,邦助初学者很快掌握伴奏和演唱弦律,为弘扬民族文化做出了巨大贡献。他更可贵之处,是将这些宝贵资料无私地奉送给急需学习的票友。这种宽大胸怀和坚定的传承精神得到了广大爱好者的赞揚。

贝先生几十年积累收集的千余盘录音磁带资料

收集和整理京剧曲谱,其工作量繁琐、浩大且专业性很强。就其收集、整理、写谱、校对、装订等诸多细致的工作流程非同小可,贝天祥先生用了近二十年的光阴完成了这项有价值的工作,时间之长、工作量之大,说它是一项“工程”並不夸大,如果没有专注和敬业精神是难以做到的。他的这种执着精神和惊人毅力无不叫人称赞,就连专业人士为此也均表赞叹:一看就是咱中科院人做的,有科研基础。

每年动物研究所离退办举行年末联欢晚会,都有贝老先生和他徒弟们的身影,成为晚会的保留节目,贝老先生早已是我们心中的角儿。

贝先生在联欢会上

值此动物研究所建所90周年之际,贝先生感慨万分,他的一生,伴随着动物研究所走向辉煌,他由一个一点生物学基础都没有的懵懂青年,得到鸟类学泰斗郑作新先生的言传身教,在献身科学,追求真理,服务国家的动物研究所科研文化理念的熏陶下,成长为一名实验技术人员,也正是研究所尊重知识,尊重人才,为贝先生的业余爱好提供了宽松,开放的大平台。