陈佺研究组发现线粒体自噬调控肝癌发生的新机制

原发性肝癌是一种常见的起源于肝脏的上皮或者间叶组织的原发性恶性肿瘤,全世界一半以上的新发和死亡肝癌患者发生在中国,但其发生发展的机制尚不清楚。线粒体功能异常和线粒体代谢紊乱与肝癌发生密切相关,同时慢性炎症反应也是促进肝癌的发生的重要因素。线粒体自噬是细胞内选择性清除受损线粒体的重要机制,对维持线粒体的质量至关重要,然而线粒体自噬的异常是否参与了慢性炎症调控和肿瘤的发生是亟待解决的一个科学问题。

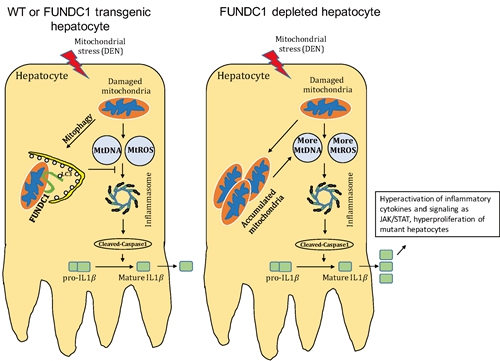

中国科学院动物研究所陈佺研究员课题组的科研人员发现线粒体外膜蛋白FUNDC1能够介导受损伤的线粒体通过自噬方式清除,在维持细胞线粒体稳态中发挥关键作用。为深入研究FUNDC1介导的线粒体自噬在肝癌发生中的作用,课题组科研人员首先构建了肝脏特异敲除FUNDC1基因敲除的小鼠,并利用二乙基亚硝胺(DEN)诱导原发性肝癌的发生。他们发现线粒体自噬受体蛋白FUNDC1在肝脏中特异敲除后促进了肝脏的肿瘤发生。进一步的研究表明在肝细胞中,FUNDC1缺失引起受损伤的线粒体在肝脏中积累,以及大量线粒体DNA从线粒体基质释放到细胞质中激活炎症小体,过度激活的炎症小体产生大量的炎症因子如IL1,刺激巨噬细胞引发细胞因子(TNF和IL6等)风暴从而激活下游信号通路如JAK/STAT和NF-B,这可能是促进肝细胞的过度增殖并最终导致肝癌发生的原因。线粒体自噬可以抑制炎症小体的激活而抑制肝癌的发生发展,为癌症的发生机理提供新见解,并对肝癌的诊断和治疗带来新的可能。

该研究成果日前发表在Hepatology杂志上。博士研究生李文辉是论文的第一作者,陈佺研究员是论文的通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、中华人民共和国科学技术部、北京自然科学基金等资助。(论文链接)

线粒体自噬调控肝癌发生的新机制

人类活动和气候变化加速生物多样性的减少,导致物种范围的转移、收缩和扩张。在全球范围内,人类活动和气候变化已对生物多样性构成了严重威胁,目前已导致全球522种灵长类动物中约68%的物种面临灭绝风险。

植物病毒素有“植物顽疾”之称,每年引起全球作物经济损失高达4000亿元。水稻作为人类重要的粮食作物之一,供给全世界一半以上的人口,主要种植于亚洲、非洲和南美洲等地区。