李明研究组揭示了中国野生猕猴环境适应的分子机制

猕猴(Macaca mulatta)属于灵长目(Primates)、猴科(Cercopithecidae)、猴亚科(Cercopithecinae)、猕猴属(Macaca)物种,是分布最广的一种非人灵长类,其栖息环境多样化,使它们成为研究非人灵长类动物适应性进化的最佳模型,且由于猕猴在生理上与人类的极大相似性,其在认知和生物医学研究中也被广泛应用。

中国科学院动物研究所灵长类生态学研究组与英国卡迪夫大学等单位合作,利用二代测序平台(Illumina HiSeq2000、Illumina HiSeq2500),对81个分布于中国境内17个采样点的野生猕猴个体进行了全基因组深度重测序,并通过种群基因组学分析,揭示了中国野生猕猴不同亚种的种群遗传结构和演化历史,解析了不同猕猴种群适应极端气候环境的分子机制,并预测了和人类疾病相关的突变位点,从而为生物医学研究提供了基础资料。

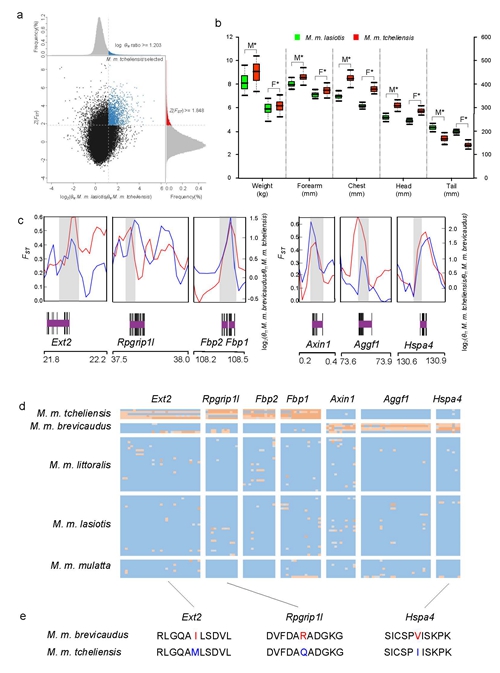

该研究首次针对中国野生猕猴进行种群基因组学分析,基于53M常染色体单核苷酸多态位点(SNPs),对81个猕猴样本进行种群遗传结构分析,确定了不同亚种的系统发育关系,并基于PSMC和fastsimcoal2的模拟,揭示了在与印度猕猴分化后中国猕猴祖先种群进入中国并发生分化而形成目前分布格局的历史过程。同时本研究也通过基因组的选择消除分析,分别对分布于最南端的猕猴海南亚种(M. m. brevicaudus)和最北端的猕猴华北亚种(M. m. tcheliensis)的环境适应性进行了深入分析,在基因组的水平上阐明了其适应不同环境的分子机制。此外,本研究还在中国猕猴中检测到118个和人类疾病相关的SNPs位点,其中大部分位点为亚种特有或者部分亚种特有,表明不同地理分布的猕猴种群在生物医学研究中可能出现不同的结果,也为日后生物医学研究中模型选择提供了一些参考信息。

本项工作以“Population genomics of wild Chinese rhesus macaques reveals a dynamic demographic history and local adaptation, with implications for biomedical research”的研究论文于8月27日发表于GigaScience(doi: 10.1093/gigascience/giy106)。其中中国科学院动物研究所的刘志瑾副研究员、谭鑫鑫博士研究生与卡迪夫大学的Pablo Orozco-terWengel 博士为论文的共同第一作者,中国科学院动物研究所李明研究员和卡迪夫大学的Michael W. Bruford教授为论文共同通讯作者。该项研究得到国家自然科学基金重点项目(31530068)和创新群体项目(31821001)、中国科学院战略先导项目(XDB31000000,XDA19050202)以及国家重点研发项目(2016YFC0503200)的资助。(文章链接)

研究人员揭示了中国野生猕猴环境适应的分子机制

人类活动和气候变化加速生物多样性的减少,导致物种范围的转移、收缩和扩张。在全球范围内,人类活动和气候变化已对生物多样性构成了严重威胁,目前已导致全球522种灵长类动物中约68%的物种面临灭绝风险。

植物病毒素有“植物顽疾”之称,每年引起全球作物经济损失高达4000亿元。水稻作为人类重要的粮食作物之一,供给全世界一半以上的人口,主要种植于亚洲、非洲和南美洲等地区。