周红章研究组揭示隐翅虫在低能量气候环境下快速辐射的机制

隐翅虫总科(昆虫纲:鞘翅目)是动物界最大的类群之一,已知约7万种。然而,现有研究对于隐翅虫总科物种多样性的起源并没有非常令人信服的解释。目前关于甲虫多样性起源的假说(例如与被子植物共辐射假说)大多适用于植食性甲虫,对隐翅虫这类非植食性甲虫的物种多样性形成机制的解释并不充分。

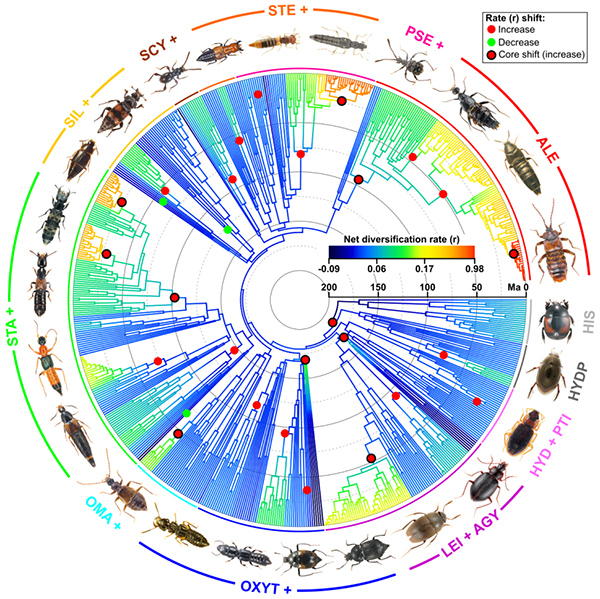

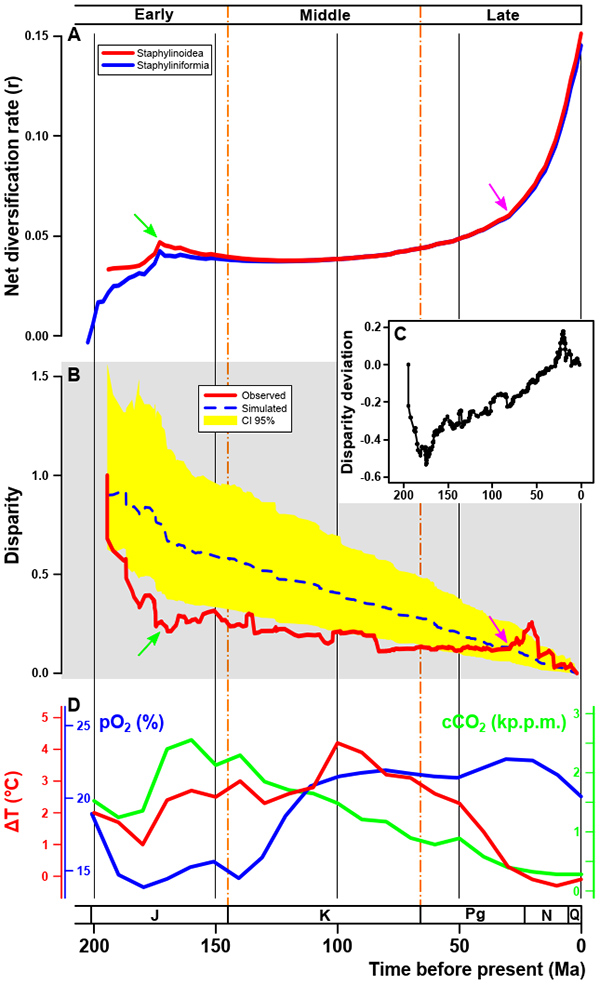

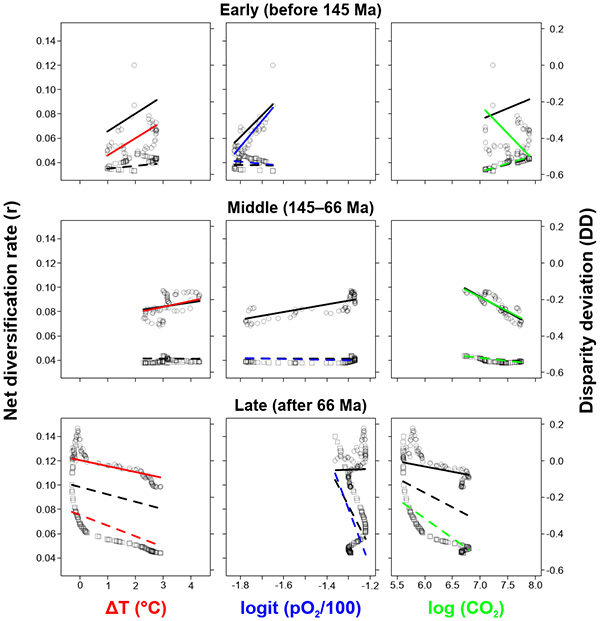

近日,周红章研究组通过考察隐翅虫总科的进化模式和古气候变化的关系,进而探究影响该类群当前多样性格局形成可能的宏观气候因素。该研究综合使用了664个现生物种(包括外群)6个基因的分子序列、5364种隐翅虫的体长数据库、约7万种现生隐翅虫的物种数据库、以及多达50个不同地质时期的化石定年数据参加分析。结果显示隐翅虫总科的历史大约可以追溯到三叠纪与侏罗纪交界的时期,其高级分支在侏罗纪中期和新生代早期经历过相对集中的快速辐射,而这两次快速辐射都发生在“低能量气候环境”(low-energy conditions)下。在侏罗纪的辐射中,气候因子(特别是低氧和高二氧化碳环境)促进了隐翅虫总科的物种分化和体型分化。在新生代辐射期,这一格局发生了变化,气候因子与物种分化速率呈负相关,而与体型分化的关联却非常微弱。该研究结果不支持隐翅虫总科的辐射与“白垩纪陆地生态系统革命(Cretaceous Terrestrial Revolution,KTR)”有直接的关联,即隐翅虫总科与被子植物没有直接的共辐射关系。相反,该研究认为占据与森林枯落物相关的环境作为“庇护所”并在其间不断分化的假说能够更好地解释隐翅虫总科在“低能量环境”下的快速辐射,以至于形成当前的分类多样性(taxonomic diversity)格局。

该项研究工作以“Linking evolutionary mode to palaeoclimate change reveals rapid radiations of staphylinoid beetles in low-energy conditions”为题于2019年10月22日在线发表于国际动物学期刊Current Zoology(《动物学报》英文版)上。中国科学院动物研究所动物进化与系统学院重点实验室甲虫多样性与进化研究组博士后吕亮为第一作者,周红章研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、生态环境部生物多样性调查与评价项目等项目的资助。

论文链接:https://academic.oup.com/cz/advance-article/doi/10.1093/cz/zoz053/5602323

图1. 隐翅虫总科的进化树以及各分支的净分化速率

图2. 隐翅虫总科净分化速率变化、体长分化和气候变化的关系

图3. 利用广义最小二乘回归模型分析净分化速率(r)和体长变化(DD)分别与温度、氧含量、二氧化碳浓度3个气候因子的关系

人类活动和气候变化加速生物多样性的减少,导致物种范围的转移、收缩和扩张。在全球范围内,人类活动和气候变化已对生物多样性构成了严重威胁,目前已导致全球522种灵长类动物中约68%的物种面临灭绝风险。

植物病毒素有“植物顽疾”之称,每年引起全球作物经济损失高达4000亿元。水稻作为人类重要的粮食作物之一,供给全世界一半以上的人口,主要种植于亚洲、非洲和南美洲等地区。