罗阿蓉博士等揭示物种分歧历史时间估算研究中要更多考虑先验模型和参数等

物种分歧时间估算是生物系统学研究中的热点和难点。物种分歧时间不仅有助于估算物种分化速率和物种进化速率等重要参数,探究地质历史等因素在物种演化历史过程中的影响,还能探究生物区系的系统发生多样性等。目前比较成熟的物种分歧时间估算方法大多在贝叶斯分析框架下,基于分子钟理论,整合现生物种的分子序列和化石物种的时间信息进行估算。

伴随下一代测序技术的发展,越来越多的物种基因组得到基因组测序,巨量分子数据继而用于系统发生组学(Phylogenomics)研究。全球著名的生物测序计划(如EBP和Fish10K等)均采用多样化的策略开展物种取样,比如第一阶段选择某类群各目的代表物种开展测序,第二阶段选择各科的代表物种,以此类推。那么,在系统发生组学时代,更高的取样密度能否最终估算出更加准确的物种分歧时间?

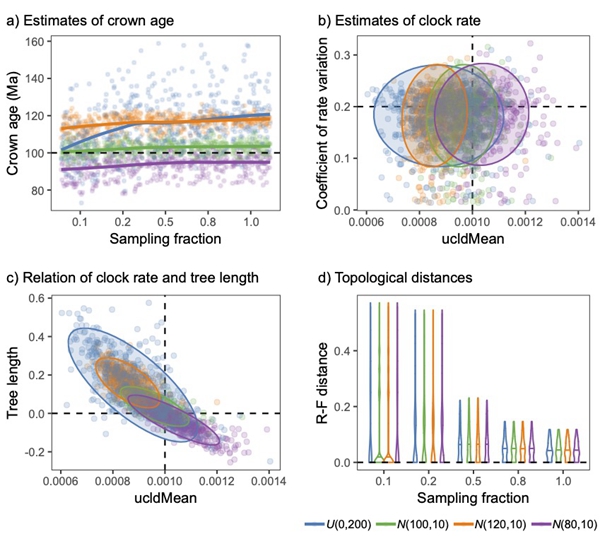

针对该问题,朱朝东团队罗阿蓉博士同悉尼大学、中科院古脊椎动物与古人类研究所等专家合作开展研究。在贝叶斯支端定年法框架下(Luo et al. 2020),采用兼顾多样化采样的石化生灭过程(FBD)的树先验模型(Zhang et al. 2016),利用模拟数据和真实数据联合分析发现:提高现生物种的取样密度并不一定带来更加准确的物种分歧时间估算结果;相反,树根时间的先验设置、化石的数目、化石的拓扑先验等其它因素更加显著地影响分歧时间估算结果(如图1)。该研究由此揭示:在系统发生组学时代,估算物种分歧历史时间时应该更加重视先验模型、先验参数等的设置和改进。

相关研究成果以Impacts of taxon-sampling schemes on Bayesian tip dating under the Fossilized Birth-Death Process为题于2023年3月15日发表在Systematic Biology杂志。朱朝东团队罗阿蓉副研究员和中科院古脊椎动物与古人类研究所张驰研究员为共同第一作者,罗阿蓉副研究员为通讯作者,朱朝东研究员和悉尼大学Simon Ho教授共同指导了该工作,周青松博士也参与并支撑了该研究部分计算工作。该研究得到了国家优秀青年基金、科技部重点研发、中国科学院先导B、中国科学院人才项目等的资助。

原文链接:Luo A., Zhang C., Zhou Q-S., Ho S.Y.W., Zhu C-D. 2023. Impacts of taxon-sampling schemes on Bayesian tip dating under the Fossilized Birth-Death Process. Systematic Biology. https://doi.org/10.1093/sysbio/syad011

图1. 树根时间先验比取样密度,更加显著影响分歧时间估算结果

人类活动和气候变化加速生物多样性的减少,导致物种范围的转移、收缩和扩张。在全球范围内,人类活动和气候变化已对生物多样性构成了严重威胁,目前已导致全球522种灵长类动物中约68%的物种面临灭绝风险。

植物病毒素有“植物顽疾”之称,每年引起全球作物经济损失高达4000亿元。水稻作为人类重要的粮食作物之一,供给全世界一半以上的人口,主要种植于亚洲、非洲和南美洲等地区。